慈愛の発露

蘭学研究の先駆者として、また古文書旧記などの収集に努力したことによって、青木昆陽が徳川幕府に寄与した貢献は大きい。この功績はまた今日への偉大な貢献でもある。だが今日一般世人に知られている青木昆陽そのものは、そうした先駆者、努力家としてよりは寧ろ慈善家、開拓者としての方面にあるようである。それは昆陽の自愛の発露である開拓事業即ち甘藷の普及に努力したことの效顕が、当時のそしてなお今日の日常生活を、現実の上で直接的に益していることが如何に大であるか、そのためであろう。『甘藷先生』と云えば子供でも知っているほど、彼は甘藷の普及に努力したのであった。

その当時、死刑を免れた重罪人は流罪の刑に処せられたものであったが、然し結果は死刑以上の極刑となって罪人を苦しめた。流罪に処するような所は、漁業を主とする文化の低い島々のこととて、どこも農産物に恵まれていない。従ってそこの風土に慣れていない流罪人などは、海産物や木の実の如きものばかりを與えられるので忽ち健康を損ね、餓死するもの病死する者が多かった。そうした痛ましい現実が、昆陽の胸を犇々と打った。何とかして天寿を完うさせなければならぬ。彼は流罪人の食糧問題について、それを如何にして解決したものかと、救助方法に心労を傾けた。

昆陽が甘藷の普及のために努力した動機の一つは、此処にあったと云われている。だがそれだけではなかった。根本的な動機は、当時の農村に対する、彼の黙しがたい慈愛が、この努力を敢てせしめたのである。

甘藷:サツマイモのこと。唐芋(からいも)ともよばれる。

凶救の策として

享保十七年、中国以西は蝗の害に依る大凶作に見舞われた。西南四道はそのため飢餓に瀕した。幼稚な農業技術、苛斂誅求、天災等がその後も農民を益々窮境に陥れた。農民の窮乏は悲惨を極め、寛延三年には農民の強訴を禁ずる布令を出さねばならぬほどであった。

このような情勢のなかで、昆陽は悲惨を極めた農村に対する凶救策を考えたのであるが、その結果、代用食としての甘藷に眼をつけることになったのであろう。

甘藷は南アメリカが原産地で、日本には、元禄の初期に琉球の儀間親雲上人が福建地方から琉球にもって帰ったのが初めであるという。それから元禄十一年に琉球王が薩藩種子島久基に贈り、久基が専心これの繁殖に努力した結果、数年たたぬうちに九州南部一帯にこれが拡まってしまったという。もっとも、これには種々の説があって、宝永二年に薩摩の前田利右衛門が禁を犯して、琉球から持って帰ったともいうし、慶長十四年に島津氏が琉球を攻めたときに、既に移植したのだともいうし、或はポルトガル人が輸入したという説もある。

ともあれ、こうして九州から四国、中国と伝播し、凶作のときには代用食として非常に役立ったので、宝暦以来、各地に長足の発達をしたのだった。

青木昆陽の功績は、栽培のやさしい甘藷の価値をはっきりと認めて、幕府を動かし、鋭意全国に向って奨励したことであり、また特に、それを関東地方にもたらしたことである。

初め昆陽は、種芋を薩摩から取りよせ、小石川薬園、植物養成所(今の小石川植物園)で作ってみた。そして居毎に成功した。その経験にもとづいて著したのが『蕃薯考』という甘藷栽培に関する本であり、それがやがて全国の農村の道しるべとなったのである。

享保十七年の虫害による凶作、十六萬九千百余人もの餓死者のあったという翌十八年の大飢饉、このような農村の悲惨事に遭遇すると、幕府も甘藷に対する関心を深めだした。栽培の奨励などということくらいでは手緩いことに気づき、その年には、江戸市内の空地に藷床を設くべしという触書を出して強制的にその栽培にあたらせて居る。

元文二年、昆陽は、幕府の試作場から種芋千八百箇を貰い受けて各地に分配した。

甘藷の名は地方によって異う。関東では薩摩芋、薩摩では琉球芋、琉球では唐芋といったもので、南支那から輸入されて次第に拡まった経路もそれで解るが、いまでは全国的に標準語の薩摩芋に改まって行こうとしている。面白いのは、関東から行っても関東芋とは呼ばないことで、昆陽の献策がすぐに実施されて、全国に行きわたったために、新しい名の生れる暇もなかったのであろう。また、昆陽によって薩摩から求められたということが、その名を一般的にしてしまったのに違いない。だから薩摩芋という標準語は、その意味で、甘藷先生昆陽の功績を記念しているものといってよい。甘藷は米作に比して栽培方法が簡易であり、病虫害に対しても抵抗力が強い。米の不作な場合でも甘藷は比較的被害をうけない。だから米が不作でも甘藷がとれれば或る程度饑えは凌げる。このため、古今どれだけの人名が救助されたことか、昆陽の徳は全国をうるおし、あまりにも偉大であったといわなければならぬ。

享保の大飢饉:江戸時代中期に起こった飢饉。江戸四大飢饉の一つに数えられる。

1731年(享保16年)末より天候が悪く、年が明けた1732年(享保17年)には、5月、6月まで雨と低温がつづくなど悪天候が続いた。1765年(明和5年)に成立した福岡の地誌『石城志』は、1732年の2月から雨が続き、麦が半分腐って熟さないまま、5月まで雨が降り続いたと記録している。

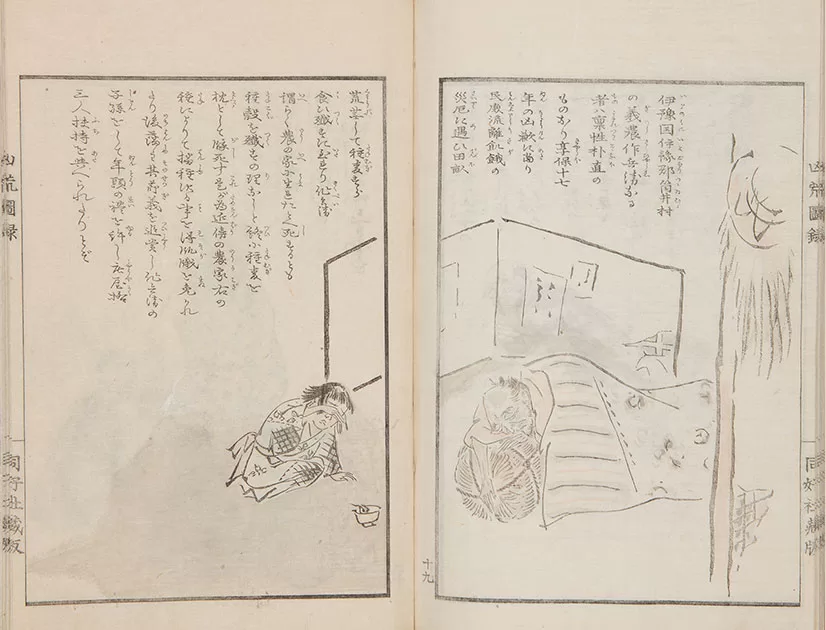

享保・天明・天保の三大飢饉については、名古屋の浮世絵師小田切春江が『凶荒図録』を著し、諸書を引用しながら被害の惨状と逸話を図入りで紹介している。『凶荒図録』には、身なりも立派で金100両を持っていた人物が路傍で餓死した事例も紹介されている。

江戸幕府第8代征夷大将軍の徳川吉宗は、米以外の穀物の栽培を奨励し、試作を命じられた青木昆陽らによって小石川薬園や吹上御苑で甘藷栽培を行い、やがて東日本各地にも甘藷栽培が広く普及した。

蘭学の先駆者

西洋事物の研究は、八代将軍吉宗の頃から次第に旺盛を極めるようになったもので、吉宗が青木昆陽等に蘭学の学習を命じたのが、西洋文化を我が国に摂り入れた始まりだとされている。すくなくとも蘭学流行の端緒を開いたことは慥かで、大槻玄沢の説によると、蘭学の道は新井白石がその一歩を踏み出し、青木昆陽が中興の立役者となり、杉田玄白に至っていよいよ隆盛を来したのであるという。

吉宗以前は鎖国排外の思想が強くて、洋学の研究に着手する事など到底及びもよらなかったのである。

昆陽は、本草家で後に『阿蘭陀本草和解』を著した野呂元丈と一緒に、幕府に挨拶のため江戸へ出てくる甲比丹(平戸竝に長崎に於けるオランダ商館長)について学んでいたが、しかし甲比丹の江戸滞在は限られた日数であったから、彼は十分に研究心を満足させることが出来なかった。

しかも、西洋の文化は日を追って進展しつつある。そのことを思うと向学心に燃ゆる昆陽は、日夜激しい焦慮に苛まれつづけた。その結果彼は幕府に願って長崎に留学させてもらった。幕府がそれまでの頑迷な態度を改めて、すぐに許可したのは、彼の上に吉宗の信任があったからである。長崎に在る間、彼は蘭語八百余語を習得して、文法、発音、語意などを大体了解したというが、その努力の並大抵でなかったことは言うまでもない。そうした刻苦研鑽の結果、彼は『和蘭文字略考』『和蘭貨幣考』『和蘭語訳』『和蘭文訳』『昆陽満禄』等の本を著したのであるが、これこそがまさに蘭学興起の淵源をなしたのである。

当時長崎の出島、或いは幕府には異人との交渉に当たる通詞(通訳官)がいた。彼等は立派な蘭語学者でなければならなかった。しかしそれにもかかわらず、今から考えると矛盾極まる話だが、西洋の言葉を話すことはその職務上許されていたけれども、彼等は外国の文字を読むことを禁じられていた。

昆陽が賜暇を得て長崎に遊学したのは延暦元年(1744)だが、彼はそこで、そういう矛盾の中にある通詞達の不平を聞いた。考えるまでもなく、その不平がいかにも当然なので、昆陽は幕府に対してその弊を打破することに努力した結果、ともかくその翌年には、主だった通詞の三人だけではあったが、初めてオランダ文書を読むことの特許を與えられた。

だが、この三人以外は、依然として一切の西洋文字から目隠しされていた。切支丹を邪宗として、その侵入を極端に恐れたからで、それにしても、幕府の神経過敏は度を越していた。本のなかに横文字を入れたというだけの理由で、絶版を命ぜられたような例さえある。

そのような厳しい禁制の中から、どうして蘭学が起ったかというと、それは時勢が要求したからである。この要求は大きな浪のうねりのように、後から後からと寄せてきて、いかに幕府の力であっても、それを押し戻すことは出来なかったのである。この機運の中心になって動いていた具眼の士のことを、俗に豪傑と呼んだ。昆陽などは、実にその豪傑の中の豪傑だった。蘭学に志す者は、昆陽に近づいて便宜を得る必要が大いにあったのであるが、実に蘭学にとっての大恩人ということができる。

晩年の業績

昆陽は號で名は敦書、字は原甫、通称を文蔵といった。元禄十一年(1698)の生れである。父は近江の商人で、佃屋半右衛門、一説には伊勢だとも、あるひは江戸日本橋の魚商だともいう。

京都の伊藤東涯に師事し、幕府に仕えた。初めは身分の低い処士だったが、彼はたゆまない向学心と天才の閃きを持っていた。その彼を見出したのは、大岡政談で知られている、時の名判官の聞え高かった大岡忠相である。昆陽は忠相の斡旋で官庫の書籍を閲覧することを許されたが、これは殆ど前例のない破格の光栄だったので、昆陽の悦びは天にも上る思いだった。精一杯の勉強が出来たわけである。

延享元年、昆陽は紅葉山大番になった。そして同四年に評定衆儒者、明和四年には書物奉行と出世した。典籍の管理はうってつけのはまり役で、熱心な彼は度々地方へ出向き、神社やお寺は勿論、寒村の旧家までも訪ね廻り、埋れた貴重な記録を捜し出しては官庫に収めた。昆陽にしてはじめて出来た努力であろう。それはあまり目だたない仕事だったが、史学の上に役立った価値は小さくない。

明和六年(1769)十月十二日、七十二歳で歿した。『甘藷先生の墓』と刻まれて目黒不動のうしろの龍泉寺に墓がある。明治四十一年十一月正四位を贈られた。

コメント